|

| Homero |

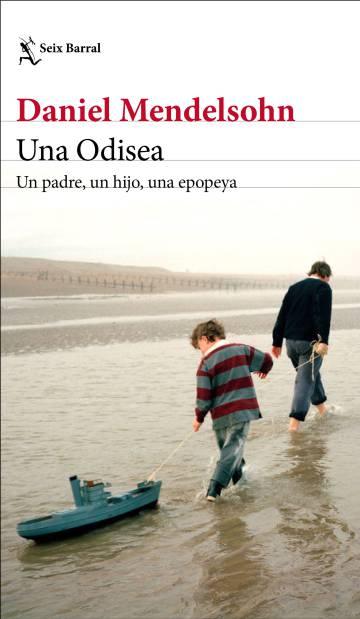

UNA ODISEA

Herencias

'Una Odisea', de Daniel Mendelsohn, interesará tanto a los que ya sepan qué significa la palabra griega 'nostos' como a los que piensen que Homero es uno de los Simpson

26 FEB 2019 - 18:09 COT

Uno de los pasajes más tristes de la historia de la literatura tiene lugar en el canto XI de la Odisea, cuando Ulises viaja al inframundo y se encuentra por sorpresa con Anticlea, su madre. No sabía que había muerto. Llevaba dos décadas sin noticias de su familia: diez años en la guerra de Troya y otros tantos tratando de volver a Ítaca. El comentario de ese episodio es, a su vez, uno de los grandes momentos de Una odisea: un padre, un hijo, una epopeya, el libro de Daniel Mendelsohn que Seix Barral acaba de publicar en traducción de Ramón Buenaventura. Filólogo clásico y crítico literario, Mendelsohn relata en 400 páginas fulgurantes la peripecia de leer a Homero en un seminario al que acude una docena de estudiantes de griego y un oyente particular: su propio padre, un matemático jubilado poco amigo de las efusiones sentimentales y al que Ulises no le cae especialmente bien.

A la tirante historia familiar y al fascinante comentario de texto se les suma el crucero por el Mediterráneo que padre e hijo emprenden al terminar el curso. Una odisea es, claro, una odisea casera –proemio y anagnórisis incluidos- al tiempo que un canto a las humanidades en tiempos de pragmatismo rampante y al análisis riguroso en tiempos de subjetivismo ramplón. Cuando los alumnos le plantean una interpretación heterodoxa -¿y si Ulises se inventa su aventura con Circe?- el profesor recurre a una de sus maestras, Jenny Strauss Clay, que resuelve la duda con la herramienta más vieja de la filología: la lectura atenta.

Además de una introducción al poema homérico que interesará tanto a los que ya sepan qué significa nostos (regreso a casa) como a los que piensen que Homero es uno de los Simpson, el libro de Mendelsohn está lleno de historias que darían para un tomo entero. Así, de su mentora apenas apunta que ha tenido “una vida de viajes”, pero podría haber contado más. Jenny Strauss Clay nació en Egipto en 1942, adonde habían viajado sus padres huyendo de los nazis. Su madre murió en el parto, su padre se suicidó y ella fue adoptada por su tío, Leo Strauss, uno de los grandes de la filosofía política, exiliado en EEUU. Cuando en los años posteriores al 11-S su obra se convirtió en coartada para los neocon, su hija publicó un artículo en el New York Times tratando de desligar a su padre –que llevaba 30 años muerto- de la Administración Bush a la vez que reivindicaba su pasión por los clásicos, es decir, su herencia.