Ludmila Ulítskaya: “Un escritor se apoya en la experiencia de su propia vida”

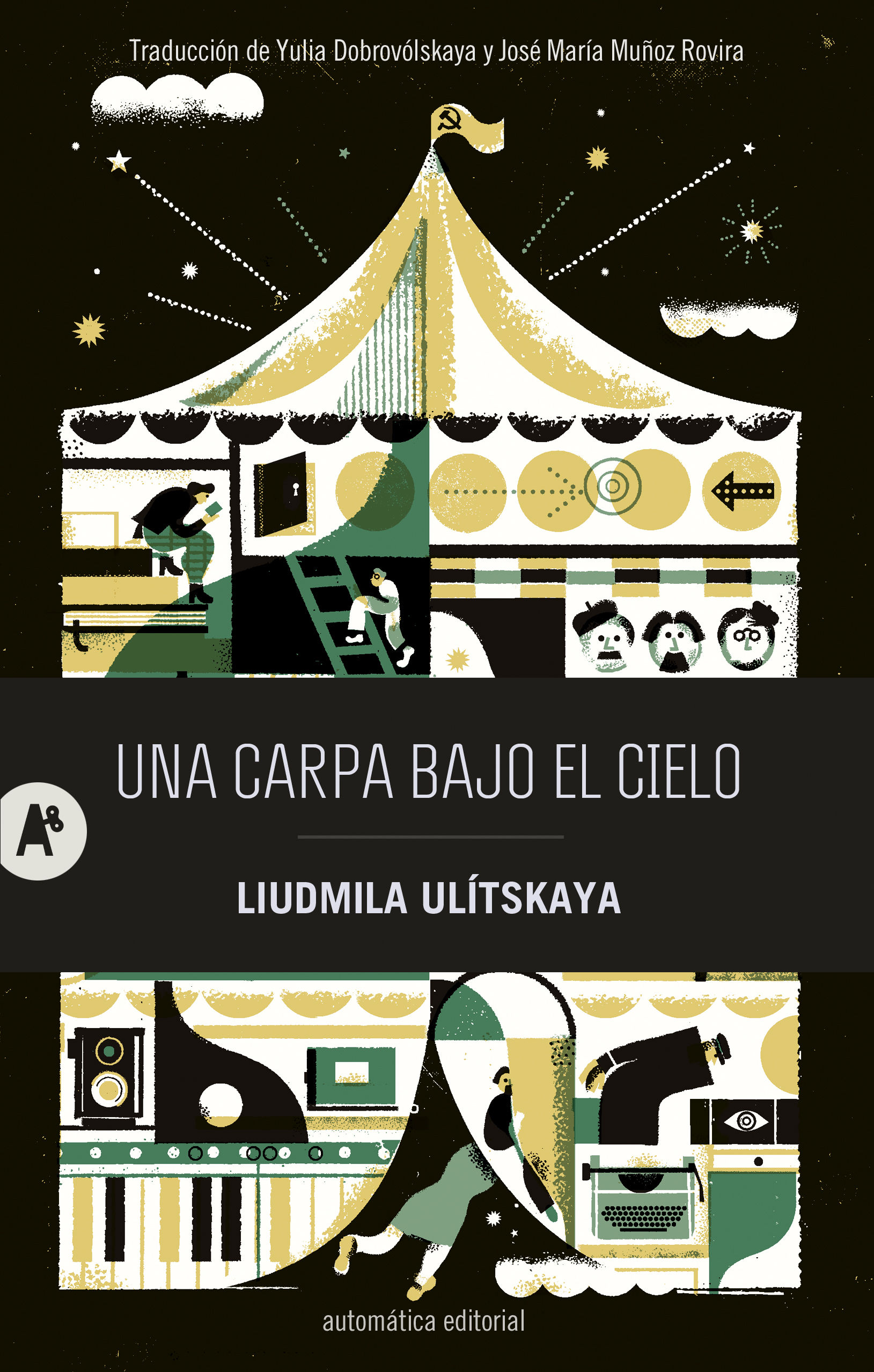

La gran escritora rusa Ludmila Ulítskaya visitó Granada y Úbeda la última semana de septiembre. Dialogó con los lectores españoles sobre su novela Una carpa bajo el cielo, publicada por Automática y traducida al español por José María Muñoz Rovira y por Yulia Dobrovólskaya, quien la ha acompañado por su viaje por España. Una carpa bajo el cielo sigue la estela de la tradición de la literatura rusa clásica. Ulítskaya continúa ese legado narrando la vida rudimentaria de las personas en la Unión Soviética, sus relaciones personales, conflictos y miedos. Durante cuarenta largos años que recorren la novela, Ulítskaya nos abre las puertas a la vida de tres amigos, Iliá, Misha y Sania, que crecen en el Moscú posterior a la muerte de Stalin. El lector se embarca de lleno en sus vidas desde la época escolar hasta la madurez, explorando las lealtades de la amistad y el arte como escapatoria al poder soviético y a la censura de entonces.

Ludmila Ulítskaya (Davlekánovo, URSS, 1943) es la narradora rusa contemporánea más reconocida, traducida y premiada a nivel internacional. En sus novelas, cargadas de profundos dilemas filosóficos y éticos, recorre distintas décadas de la historia soviética. La memoria personal y familiar —procedente de una familia judía laica de Moscú— constituye la principal fuente de inspiración de sus grandes sagas familiares, como Sinceramente tuyo, Shúrik(Anagrama, 2024). En Soníechka (Anagrama, 2022) retrata la vida solitaria de una joven judía rusa, mientras que en Los alegres funerales de Alik (Lumen, 2022) explora el impacto del golpe de Estado contra Gorbachov en 1991 en los emigrantes rusos residentes en Nueva York en ese momento. Con Daniel Stein, intérprete (Alba, 2013), Ulítskaya deja un testimonio profundamente personal sobre su herencia judía y su tránsito hacia el cristianismo con esta historia enmarcada en la Segunda Guerra Mundial.

Ulítskaya tiene 82 años, habla con una voz grave y áspera, interrumpida a veces por una tos que se cuela por teléfono mientras su traductora, Dobrovólskaya, desgrana conceptos de la tradición soviética como la kommulaka, o de la religión ortodoxa, como el perdón. Parece reservada pero no duda en compartir su experiencia en la Unión Soviética y sobre el ejercicio de la escritura. Su nombre sigue figurando en los favoritos para el Nobel, y desde luego sus libros en España ya han pasado a formar parte de nuestras bibliotecas. Lean a Ludmila Ulítskaya.

******

—¿Qué le ha parecido Andalucía?

—Es un deleite para los ojos. Mientras viajábamos de Granada a Úbeda y luego a Madrid, estuve mirando por la ventana admirando el paisaje y pensando que debería recordar cada pequeño detalle, porque difícilmente volveré a verlo otra vez.

—Es precisamente de la capacidad de recordar de lo que me gustaría charlar con usted, de su memoria. ¿Cuál es el primer recuerdo que le viene a la cabeza si le pregunto por su infancia en Rusia?

—Mi recuerdo está atado al primer momento cuando todavía caminaba mal. Estaba sentada en un sofá, y a unos dos metros de mí había una estufa, no una estufa pequeña, sino de esas que son como una pared cubierta de azulejos. Me levanté, recorrí esos dos metros y con las palmas de las manos me apoyé contra la estufa. Lo que no había tenido en cuenta era que estaría caliente. Creo que es la sensación de dolor lo que me ha obligado a memorizar aquel instante y a escribir.

—¿Cómo ha moldeado ese recuerdo su literatura?

—Desde ese momento y en general mis manos son muy sensibles.

—Su literatura está cargada de historia familiar y memoria. ¿Qué ha aprendido al fusionar familia, historia y ficción?

—Hablando de la fusión de la historia del país con la historia familiar, mi abuelo, por ejemplo, participó como soldado en la guerra ruso-turca en Crimea a finales del XIX. Había formado parte del ejército durante veinticinco años y acabó condecorado con la Cruz de San Jorge. Sabía dónde mi abuelo guardaba la medalla. Un día saqué la medalla al patio de la casa donde vivía para enseñársela a los amigos y me la robaron enseguida. Desde entonces he aprendido muy bien que es muy malo jactarse.

—En Una carpa bajo el cielo, usted escribe sobre varias décadas acompañando a Iliá, Misha y Sania desde su infancia —partiendo del día en que murió Stalin en 1953— hasta su madurez cuando la Unión Soviética empezó a desaparecer. Pero ellos no son los únicos que aparecen en esta novela; hay muchas más voces que describen y desvelan cómo fue aquella época. ¿Cómo consigue narrar el día a día de tantos personajes sin caer en la trampa de los repetidos tópicos de la Historia de la Unión Soviética?

—Es la vida que yo misma he vivido, era mi vida. Hasta los veintipico años yo vivía en una kommulanka, un apartamento comunitario soviético. Es una experiencia formidable. Había siete familias y en aquel piso se cometían todo tipo de delitos, excepto asesinatos. Nosotros, mi familia, éramos los más ricos de esa pequeña comunidad. Y a menudo los vecinos acudían a mi madre para pedir dinero prestado. Recuerdo que vino una vecina a pedir un préstamo, un billete, unos pocos rublos. Entonces mi madre le dio a esta señora el dinero que pedía, luego cerró el bolso, se sentó y dijo: «Bueno, ya no nos queda nada de dinero». Yo le pregunté corriendo: «¿Por qué le has dado todo tu dinero?». Y mamá dijo: «Ella estaba convencida de que éramos ricos. Si no le hubiera dado el dinero, quizá sospecharía que no lo somos». Mi madre era maravillosa (dice suspirando).

—¿Cree que se ha perdido el sentido de la ayuda mutua entre vecinos y amigos que describe sobre la kommunalka?

—Creo que en mi generación todavía se mantiene, pero sospecho que en las siguientes generaciones ya no existe. Por muy grotesco que parezca, teníamos una vida social muy fuerte, pero vivíamos una constante falta de todo: comida, ropa, todo. Me acuerdo de que cuando iba a comprar carne siempre al mismo carnicero que conocía, le compraba siete cortes de carne. Uno para María, otro para Diana, para Tatiana, etc. Cuando él me veía, enseguida me cortaba siete, sin preguntar. Es el grado máximo de sociabilidad.

—Ya no hace falta que un carnicero se adelante a nuestros pensamientos; podemos elegir qué carne despiezada y envasada queremos comprar. ¿Cree que la causa de que se haya deteriorado en exceso la sociabilidad y la ayuda entre personas de nuestras sociedades es porque todos tenemos de todo?

—En parte sí, esta es la causa.

—Me gustaría dar un salto de la kommunalka a la vida judía rusa que está presente en sus obras. La experiencia judía en Rusia tuvo momentos de luz y también sombras como las que describe en su libro: la prohibición de los judíos de acceder a ciertos lugares públicos. Usted escribió guiones y dirigió durante un tiempo el Teatro Judío Estatal de Moscú. ¿Por qué es tan necesario mostrar la vida judía en sus novelas?

—Creo que cada persona, y sobre todo un escritor, se apoya en la experiencia de su propia vida. La experiencia es, por ejemplo, cuando bajaba al patio de nuestra casa con un trozo de pan untado de mantequilla con azúcar esparcido y todos los niños le pegaban una mordida. Eso es parte de mí. Respecto al tema judío: yo sabía pelear. Sabía defenderme. Recuerdo unos cuantos episodios cuando tuve que entrar en una pelea con siete u ocho años. Estoy segura de que era por mi nacionalidad, porque era judía. Tenía que luchar. En la escuela, en mi clase, había bastantes niñas judías que sufrían mucho por ser judías, y yo nunca he sufrido por eso. Por un lado, porque sabía defenderme a puños y por otro lado no tardé mucho en ocupar una posición social de peso en mi grupo escolar.

—Usted se convirtió al cristianismo durante su adultez y defiende la necesidad de diálogo entre diferentes creencias y fes. ¿Qué enseñanzas se pueden extraer de estas tradiciones, la judía primero y luego la cristiana ortodoxa rusa?

—Desde una edad muy temprana yo era una buena viajera por los libros. En una edad relativamente temprana ya había leído el libro de Steiner sobre la antroposofía. Por eso mi camino espiritual ha sido bastante original, no típico. De Steiner pasé de una manera muy natural al cristianismo. Cuando tenía 20 años decidí bautizarme. El pope que me bautizó es una figura bastante conocida en Rusia, Aleksander Men. Es autor de muchos libros y portador de una visión cristiana-judaica de la religión. Para mí el cristianismo representa la continuidad, el paso lógico del judaísmo.

—Un pilar fundamental de sus libros es las mujeres y sus vidas reales. No son heroínas. ¿Está la literatura rusa de hoy recordando a sus mujeres desde cierta melancolía?

—No. Rotundamente no. Las mujeres con las que me relaciono hoy son igual de interesantes que las mujeres de otra época. Muchos problemas a los que aquellas mujeres se enfrentaban día a día desaparecieron, se diluyeron. Pero aparecieron otros problemas. Hace como 50 años, cuando era joven. El objetivo principal de una mujer era casarse bien, estudiar algo, formarse de alguna manera y crear una familia. Para las jóvenes con las que trato hoy en día, el matrimonio es un objetivo, pero está en segundo o tercer lugar. El objetivo número uno de las mujeres de las que me rodeo hoy es autorrealizarse.

—Quiero preguntarle por la escena central del libro, que los lectores tendrán que descubrir, y también por el futuro. Uno de los personajes, Olga, tiene un sueño: una gran carpa de color verde. Afuera hay una fila larga de personas que esperan para entrar, gente que vive y gente que ya no está, personas que Olga conoce y personas totalmente desconocidas; pero todos aguardan su momento para acceder al interior de esa carpa. ¿A quién se está excluyendo hoy de la carpa, del futuro?

—A nadie, todos entrarán. Nadie está excluido de esta posibilidad de entrar en la carpa verde. Existe un concepto en ruso: «pokayanie». Esto significa entender, eternizar tu pecado y lamentar tu pecado. Para una persona como yo, que he recorrido un largo camino dentro del cristianismo, la memoria y la experiencia de ambas religiones continúan en mi interior. Por eso, esta palabra, «pokayanie», que representa la posibilidad de darse cuenta de los errores y de lamentarse por ellos, es muy importante. Es lo que abre la puerta a la carpa bajo el cielo.

—¿Qué está leyendo y qué está escribiendo?

—Ahora mismo estoy leyendo Homero. Me gusta leer los clásicos griegos y rusos. Y ahora estoy escribiendo algo que me temo que no podré acabar porque es un proyecto demasiado ambicioso y me da miedo que no me dé la vida para realizarlo.

—Seguro que lo leeremos.

—Crucemos los dedos y tengamos esperanza en la vida.

No hay comentarios:

Publicar un comentario