La autobiografía del actor ganador del Oscar combina vulnerabilidad con terquedad y beligerancia.

Peter Bradshaw

Miércoles 12 de noviembre de 2026

Es la mejor entrada en la historia del cine, y no mueve ni un músculo

La novata del FBI, Clarice Starling, debe caminar por la hilera de celdas hasta llegar al tanque de cristal reforzado del Dr. Lecter, donde el hombre simplemente permanece de pie, con su rostro convertido en una calavera viviente de malicia satánica, inquietantemente inmóvil con su ajustado mono azul de prisión; inmóvil, es decir, hasta que se lanza contra el cristal, emitiendo ese extraordinario silbido y babeo. Miles de documentales sobre crímenes reales han revelado desde entonces que los asesinos en serie son muy aburridos, sin nada que ver con la presencia cinematográfica de Anthony Hopkins.

No era un desconocido cuando consiguió ese papel ganador del Oscar en El silencio de los inocentes en 1989: no nació una estrella, sino una megaestrella, una leyenda. Su Dr. Lecter se basó, recuerda Hopkins con alegría en esta nueva autobiografía, en el Drácula de Bela Lugosi, en Stalin, tal como lo recuerda su hija, y en su propio tutor, Christopher Fettes, de la Rada, fríamente exigente y con la mirada penetrante. Estas escenas también tenían una dimensión paternofilial; un tema doloroso para Hopkins, quien también describe cómo su Lear estaba inconscientemente influenciado por una agonizante culpa hacia Abigail, la hija distanciada de su desastroso primer matrimonio en 1966 con Petronella Barker, quien resentía sus ausencias y su alcoholismo.

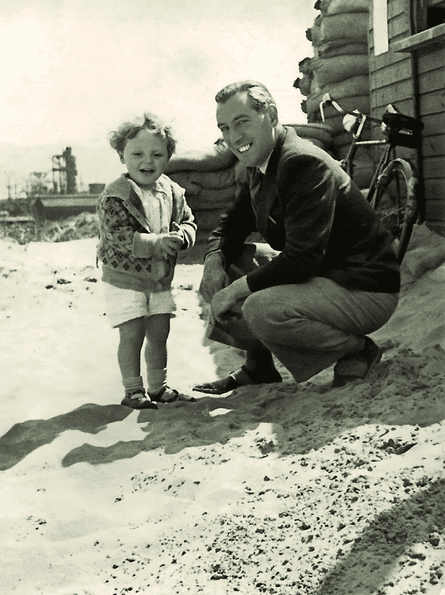

El título proviene de una vieja foto de la época de la guerra de Hopkins, de niño pequeño en la playa con su padre; el niño que quizá creía que nunca le iría bien. Era un niño desconcertado, solitario y vulnerable de Port Talbot, hijo de Richard Arthur Hopkins, el actor secundario que se roba la escena: un panadero y hombre de bien, un hombre franco que detestaba a los hipócritas de la capilla que criticaban la Biblia y no creía en mostrar sus emociones, pero tenía una vena de romanticismo melancólico y lloroso. Era Hopkins padre quien resentía furiosamente que tuvieran que ir con la gorra en la mano a sus parientes adinerados, como la tía Patty, cuyo marido conocía a Nye Bevan y podía meter al joven Anthony en una escuela pija: "¡Porque son riquísimos!", exclama en el coche camino de allí. "¡Todos esperamos algo! ¡Menuda basura, eso es lo que es!"

El servilismo dio sus frutos, por un tiempo. Hopkins era un estudiante desesperado en su nueva escuela. Pero un día, en una clase de inglés, tuvo que recitar el poema de John Masefield, "El viento del oeste", sin haberlo visto, y esa voz cobró vida; dejó atónitos al profesor y a los demás chicos. Afirma, con bastante verosimilitud, que la poesía, por sí sola, fue su gran impulso. Esto, junto con unirse al club de teatro de la YMCA. Sorprendentemente, dejó la escuela sin esperanzas, se dedicó a la actuación y, para asombro de sus padres, en diez años estuvo en el escenario con Laurence Olivier en el Old Vic. Lo hizo prácticamente solo, aunque en aquella época existían becas para la Rada, una vía de ascenso para los actores de clase trabajadora. Su padre seguía asombrado por el éxito mundial de Anthony: al pedirle a su hijo que recitara el discurso de Yorick de Hamlet, Hopkins Sr. escuchó atentamente y luego se fue a otra habitación y rompió a llorar.

En cuanto al hijo irascible y testarudo, abandonó la compañía de Teatro Nacional en un ataque de ira —para profunda consternación y desaprobación de Olivier—, pero tuvo la suerte de conseguir un gran papel en televisión como presunto criminal de guerra en QB VII de Leon Uris, lo que indirectamente le llevó a papeles como ese en El hombre elefante de David Lynch y a una próspera carrera estelar en la gran pantalla, que prefería al teatro. Dejó la bebida en 1975, tras ser un alcohólico descontrolado, y así sobrevivió hasta la mediana edad para realizar grandes actuaciones, incluyendo a Lecter, el mayordomo Stevens en Lo que queda del día con Emma Thompson y el anciano con demencia en El padre, su segundo Óscar.

En la segunda mitad del libro, su personalidad se vuelve más opaca, más estudiada. Algunas anécdotas no terminan de encajar. Recuerda haber sido invitado a almorzar por su coprotagonista en Nixon, de Oliver Stone, el respetado actor Paul Sorvino, quien quería decirle que su interpretación de Nixon no estaba funcionando. ¿Era este el momento para que Hopkins aprendiera algo de la legendaria estrella de Uno de los Nuestros, de Scorsese? No exactamente. Hopkins parece estar de acuerdo con la afirmación de Stone de que Sorvino está motivado por los celos. ¿En serio?

Interpreta repetidamente al actor profesional duro y con los pies en la tierra que cree que es su deber llegar a tiempo, saberse los nombres de todo el equipo y seguir adelante. Y así es. Pero también recuerda haber confrontado a un director desagradable que hizo llorar a una joven extra: "¡Discúlpate con ella! Y aprende modales. ¡Si vuelves a hacer eso delante de mí, te cambio la forma de la cara!". Hopkins suena como alguien que dejó la bebida, pero tal vez no la beligerancia que la acompañaba. Un shakespeariano como él debe conocer los versos de Cornwall sobre Kent en El rey Lear: "¡Él no puede adular! Una mente honesta y sencilla: ¡debe decir la verdad!".

Hopkins concluye su libro con un extenso apéndice compuesto simplemente por sus poemas favoritos: una indulgencia escandalosa, tal vez, pero es el poder trascendental de estas obras y la disciplina de aprenderlas de memoria a lo que debe su éxito.

No hay comentarios:

Publicar un comentario