|

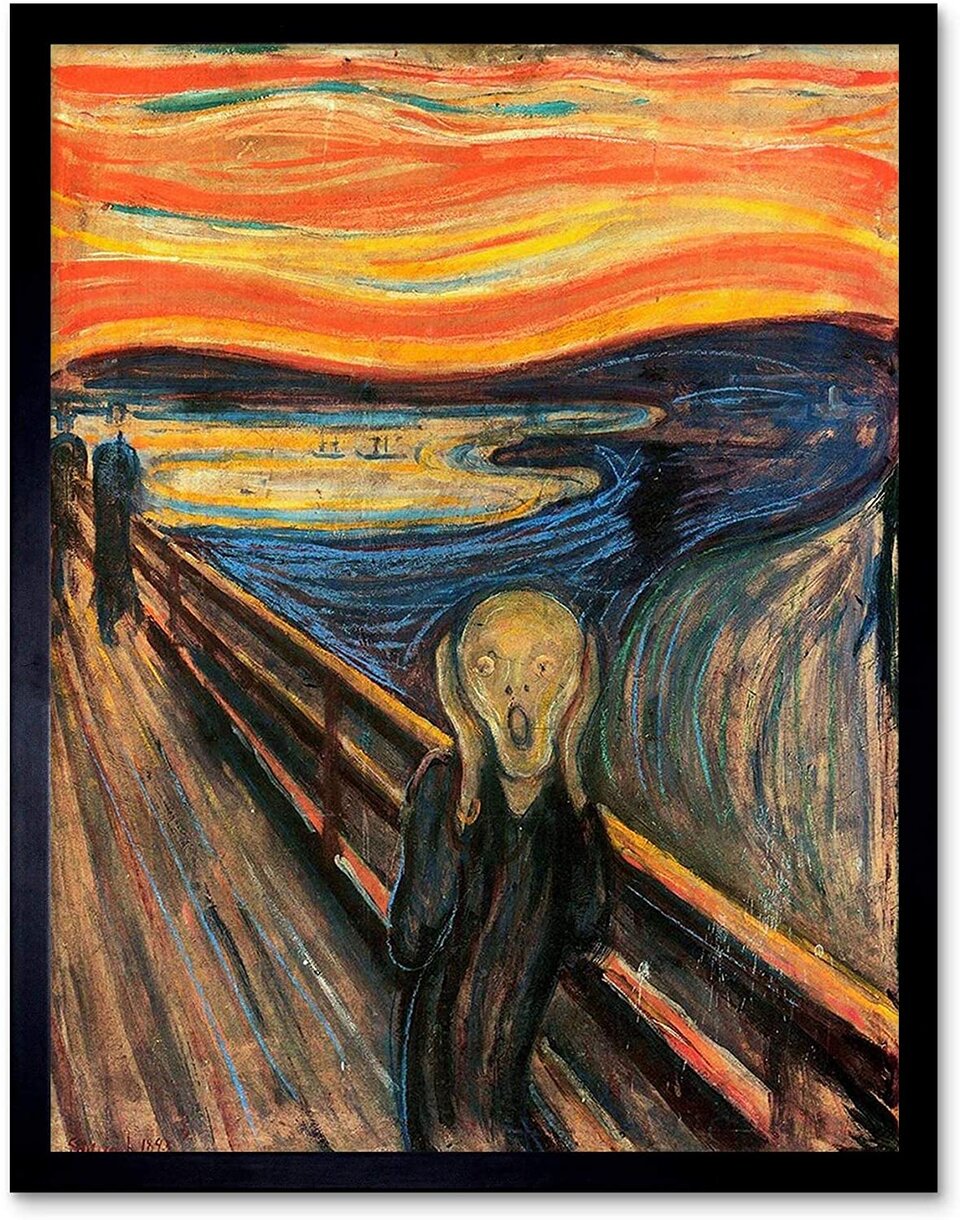

| El asesino, 1910 Edvard Munch |

Mariana Enriquez

Oslo

31 de julio de 2022

Oslo en marzo. La oscuridad y el frío que cualquiera imagina no están por ningún lugar. Bueno, el frío si, pero no resulta insoportable, aunque el hielo aún se derrite en las calles y un amigo me recomienda: siempre por las piedritas, consejo que no respeté y tuve mi experiencia de culipatín. Oslo no es opulenta como Copenhague ni como Estocolmo. Tampoco es, como suelen decir ellos, “una aldea de pescadores”. O en todo caso, es la aldea de pescadores más cara y más rica del mundo.

La llegada me enamoró de esta ciudad que oculta con pudor su bienestar extremo: en el avión viajé con una pareja, él noruego y ella una mujer cubana. Más de ochenta él, ella cerca. Se daban la mano en el despegue y en el aterrizaje. Él me explicó que encontraría a los noruegos “un poco toscos” pero que es porque el país fue pobre hasta los años 70 y muchas de las costumbres más refinadas aún no han sido transmitidas entre generaciones. Ella, en castellano –que él entendía-- me dio su dirección y número de teléfono para lo que necesitara, “porque esta gente no entiende lo que es venir a Europa desde nuestros países”. Yo no iba a quedarme en Oslo pero juzgué explicarle mi corta estancia una especie de afrenta a su hospitalidad. Nos abrazamos antes de bajar del avión. Ella, efusiva. Él un poco tosco. “Es muy noruego” me explicó la cubana, los ojos llenos de picardía.

Además de mis compromisos editoriales y laborales, yo tenía dos misiones personales en Oslo. La primera: visitar el Museo de Edvard Munch, el pintor de “El grito”, uno de mis artistas plásticos favoritos. No sólo quería ver esa obra, como todo el mundo, sino que fui en busca de “El asesino” de 1910, una pintura grande con un hombre en pullover, con sombrero, la cara verde, los ojos dos puntitos negros, que, como refiere el título, vuelve de matar (¿o va?). Siempre me impresionó cómo, tantos años antes, esta pintura se parece a los asesinos de las películas: a Jason de Martes 13, a Michael Myers de Halloween, sobre todo a Freddy Krueger de Pesadilla. O es al revés: ¿quizá los cineastas se inspiraron en esta imagen terrible?

Munch, expresionista, pintó muchos asesinos. También pintó a mujeres de largo cabello rojo y las llamó vampiras, a su propia hermana moribunda, pintó lechos de muerte y hombres solos con títulos como “Melancolía”. El museo nuevo es francamente inadecuado: parece un aeropuerto y alberga en su interior estas pinturas heridas y siniestras. Es que el anterior era sencillo y cuando “El grito” se convirtió en la gran pintura famosa, sufrió dos robos. En el último, cometido a plena luz del día, los ladrones dejaron una nota que decía: “gracias por la mala seguridad”. Ahora “El grito” se exhibe en una especie de cámara oscura y se pueden ver las tres versiones (Munch hacía varias de sus pinturas), que se muestran una vez por hora. El asesino de la cara verde, en cambio, está a la vista de todos, horrendo, amenazante, violento.

Mi segunda misión era ir a Helvete, la disquería donde se gestó el Black Metal, el género de heavy metal propio de Noruega, un sonido extremo, la voz un grito, la velocidad de guitarra y batería como para romperse el cuello, los jóvenes integrantes de las bandas con lo que llaman “maquillaje de cadáver” que es una base blanca sobre la cara y el negro alrededor de los ojos y en los labios, las letras sobre estar rabioso, sobre el frío, el aislamiento, la religión vikinga, insultos al cristianismo. En los 80, la banda más importante era Darktrone pero la que se formó en esta disquería que recibe turistas de todo el mundo y hoy se llama Nosebled es Mayhem. Adolescentes complicados: Per, o Dead (Muerto) el cantante de largo pelo rubio pedía con frecuencia ser enterrado vivo, juntaba pájaros muertos, se suicidó en 1991 a los 22 años, de un tiro. Su compañero de banda, Oysten Aarseth, le sacó una foto sobre la cama con el cerebro pegado en la pared y la puso en la tapa de un disco. Poco después reclutó a Varg Virkenes, un joven neonazi que quemó iglesias de madera del siglo XII en protesta anticristiana, mató a Oysten en 1993 (tenía 25) y convenció a otro compañero de matar a un hombre homosexual en Bergen. Varg estuvo preso un tiempo, ahora vive en Francia y tiene siete hijos.

La disquería está repleta de objetos de interés: me compré una remera del disco De Mysteriis Dom Sathanas, grabado nada menos que en el Grieg Hall de Bergen, una sala elegantísima y de calidad sublime y me pregunté una vez más por qué estos chicos como bombas atómicas crecieron así de furiosos y estúpidos en uno de los países más ricos del mundo.

De regreso a mi alojamiento, la chica que me hospedaba me regaló varios libros de literatura contemporánea noruega, para que no piense que todo es Kjell Askildsen –el gran escritor minimalista-- o Knut Hamsun, el controvertido premio Nobel de 1920 que se hizo nazi, fue acusado de traición y medio quieren olvidar.

El libro que empiezo se llama “Chicas contra Dios” y es de una escritora y música, Jenny Hval. Dice ella mientras mira una inquietante pintura de Munch, “Pubertad”, una chica semi desnuda sentada sobre una cama, muy vulnerable, la piel pintada de un color enfermizo. “Después de todo la chica es una Munch, pintada entre la vida y la muerte. La gente de Munch es exactamente eso, maquillaje de cadáver antes del maquillaje de cadáver del black metal, nada humano abajo, nada vivo o muerto. Los black metaleros no inventaron el maquillaje de cadáver: ha existido desde el amanecer de los pigmentos. No inventaron tampoco la versión noruega expresionista. Pero reinventaron la técnica de Munch como un ritual adolescente posmoderno”.

A la mañana siguiente me pasa a buscar mi amigo Mirko Stopar, cineasta noruego/argentino, que acaba de terminar su película El arponero, acerca de otro ex orgullo que se quiere tapar: el de Lars Andersen, cazador de más de 7 mil ballenas a principios del siglo XX, que era recibido de sus excursiones como un héroe y que también se afilió al partido nazi y ese fue su fin. Le costó mucho producir la película pero pudo hacerlo y hace poco la estrenó en Buenos Aires. “Este país oculta muchas cosas tras su prosperidad y sus buenos modales. La vida acá es muy, muy buena”, dice, “pero hay silencios”.

Encontramos uno de esos silencio. Es la cripta de Gustav Vigeland, hermano de Thomas Vigeland, el escultor que hizo las obras de Frogner Park, esculturas muy raras de bebés gigantes enojados y pilas de cuerpos amontonados a veces en forma de monolitos. El mausoleo de Gustav Vigeland o “Tomba Emmanuelle” es una especie de iglesia absolutamente oscura, iluminada desde abajo apenas, con paredes decoradas por un fresco llamado “Vita” que supuestamente representa la vida, el amor y la muerte pero en la penumbra solo se ven esqueletos y bebés regordetes. Es muy perturbador. La entrada es muy baja, la urna con sus cenizas está en un nicho sobre esta puertita y la acústica causa tantos ecos que obliga al silencio.

Cruzamos el parque de los bebés y Mirko me deja en mi hermoso alojamiento, en un barrio donde todos ayudan y traducen y se ríen, porque no son toscos como dijo el señor del avión, son muy afables y simpáticos. Increíblemente sale el sol. La chica que me hospeda dice “trajiste la primavera” y me sorprende que sea tan cándida en esta ciudad de luces y sombras, tan mansa como intensa.

PAGINA 12

No hay comentarios:

Publicar un comentario